【自衛隊のお仕事】災害派遣と救難(レスキュー)任務

こんにちは!

じょーです!

自衛隊の任務について考えたとき、大規模災害時の救助活動をはじめとした災害派遣のを思い浮かべる方が多いと思います。

頑張る姿はかっこいいけど、災害派遣ってどんな任務なの?

現場の様子はよくニュースで報じられますが、実際にどのような流れで任務が行われるのかはあまり知られていません。

そこで今回は、自衛隊の救難(レスキュー)任務と災害派遣について、「そんな任務なのか?」とか「どういう流れで任務が自衛隊へ届くのか?」といった内容を私の経験談を交えながらご紹介します。

最も認知度の高い自衛隊の任務「災害派遣」

陸・海・空の各自衛隊は、基本的に国を外敵から守るために活躍する組織で、そのために日々苦しい訓練を行っています。

自衛隊では国家を防衛するための戦闘部隊のほか、有事や平時で自衛官や国民の身に何かあった場合に備え救難部隊もあります。

その救難部隊は、民間人の救助活動も要請があれば「災害派遣」という形で任務が下令されます。一般の方に最も認知度の高い自衛隊の活動の一つです。

救難部隊はその災害派遣に派遣される際、専門部隊として普通では手が届かない区域での活動や支援を行います。

また、救難部隊以外の部隊でも、災害が発生した地域の最寄り部隊が派遣されるため、自衛官の大半は心臓マッサージなど初歩的な応急処置を学んでいます。

また、海上保安庁など自衛隊以外の組織と協力して任務を行う場合は、基本的にはレスキューを行う現場より少し離れた区域で活動することが多いです。

災害派遣に関する基礎知識

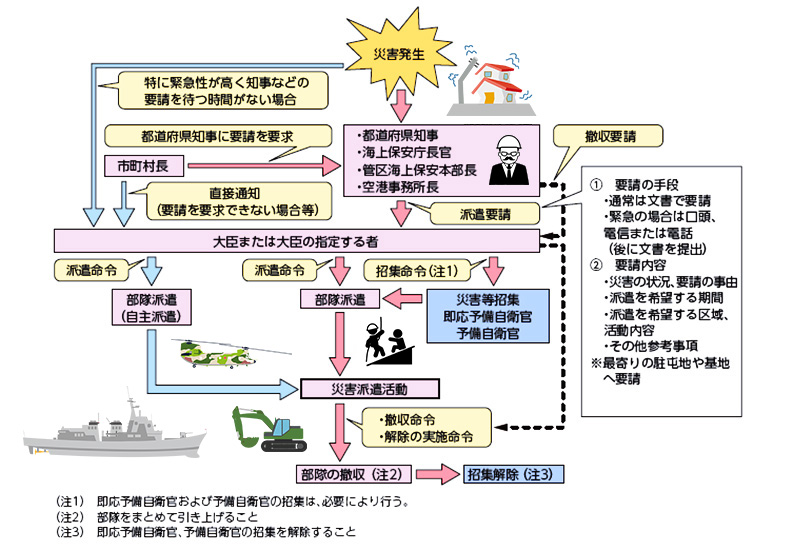

災害派遣は自衛隊法第83条に規定され、防衛出動や対領空侵犯措置、弾道ミサイル等破壊措置などに並び自衛隊の行動(任務)の1つとされています。

こちらのリンクに防衛省から分かりやすい説明がございますのでご覧ください!

基本的には都道府県知事や各管区海上保安本部長がその災害に対応中、自衛隊の派遣が必要と判断した場合、最寄りの基地等へ要請し、防衛大臣が指定した者(基地司令等)が受理・災害派遣命令を発令という流れで自衛隊が出動します。

ただし、災害派遣要請が自衛隊に対して行われる以前に災害の規模などから以下の場合に当てはまる場合、「自主(部隊)派遣」という名前で災害派遣要請が自衛隊に届く前でも各地から自衛隊の航空機などが出動します。

・関係機関に対し災害関連情報を提供するため、自衛隊が情報収集する必要がある場合。

・都道府県知事などが災害派遣要請を行うことができない(通信途絶など)と認められた場合。

・災害発生を発見し救助活動が必要と認められる場合。

・その他、都道府県知事などからの要請を待ついとまがない場合。

まずはFast-Foeceが出動

自衛隊が出動する際、まずはFAST-Forceと呼ばれる各基地等が指定したアセット(陸海空自衛隊で指定した部隊)を出動させ速やかに初度対応を行います。

その後統合幕僚監部が状況を掌握し、陸海空自衛隊の航空機や艦艇等(以下アセット)や調整官の派遣をコントロールし最適なバランスで派遣します。

まずは最寄りの部隊から、そして状況を見つつ必要な能力を見極め全国の部隊から増援を送っていきます。

派出アセットの役割

航空機や艦艇の役割は基本的に下記のようになります。

ちなみに海難事故で掃海艇が増援でよく出てきますが、これは掃海艇が搭載するソナーが護衛艦のものより小型の物を探すことに適していることと、EODという潜水員がいるため掃海の技術が応用できるためと解釈しています。

また、捜索海域などの状況によってはE-2CやE-767が派遣されることもあります。

捜索現場は普段とは異なり、飛行機やヘリコプターが近接する場面が多いため、空域の安全確保や基地や航空機間との通信中継に活躍します。

ジョーの災害派遣体験談

ここからは実際にP-3Cに搭乗して捜索任務を行ったときのことについてお話します。

人を洋上で探すのは非常に難しく、捜索任務は非常に難易度が高い任務の1つにとして数えられます。

捜索の流れ

まず、出撃前のブリーフィングで捜索エリアを指定されます。これは当時の現場の天候や海流、それまでの捜索状況を考慮しながら海上保安庁などとの調整の下で決定されます。

1:捜索

2:それらしいものを見つける

3:識別

4:要救助者かどうか判定

5:救助ヘリの誘導

上記の1〜4を繰り返して、要救助者が見つかったところで救助ヘリの誘導を家事めます。

もし、識別時に要救助者ではないと判定したら捜索を続行し時間いっぱい探します。

次は離陸し捜索エリアに入りますが見つける様子について解説しましょう。

洋上で人を捜す難しさ

ブリーフィングで指定されたエリアに入るといよいよ捜索が始まります。

先ほども捜索は非常に難しいと伝えました。

人はレーダーに映るとき非常に小さく、レーダー員のモニター上では海上のゴミなどと同じくらいの大きさです。基本的に目視や赤外線カメラ等を併用して1つ1つ識別しながらエリア内を捜索します。

また、低高度とはいえ東京タワーくらいの高さくらいを飛行するので(飛行高度は現場の天候や波の高さなどから決定)仮に発見しても豆粒くらいの大きさのものに見えます。

そのためいくら目が良くても確証を得るために、実際に発見したかどうかを判定するため「それらしいもの」を発見したらその地点で旋回しながら確認し判定します。

ちなみに、ヘリコプターならホバリングしながら、船舶なら近づくまたは止まって識別します。しかし大型の巡視船や護衛艦の場合は内火艇という小型のボートで近づく場合もあります。

また、捜索を行うとき海上保安庁や航空自衛隊も同じ区域を中心に捜索します。

P-3Cはバックアップ役

同一エリアで捜索をしようとすると航空機や船が込み合うので、担当エリアを分けて捜索します。

その分け方は基本的には海上保安庁が現場の最寄り、自衛隊はその外側または天候の悪いところ(これはそれぞれの装備品の性能などによる)の捜索を行うことが多く、海上保安庁などのバックアップになることが多いです。

P-3Cはその中でも特に捜索ができる範囲とその時間が長いので、捜索エリアでも最も現場から遠く、広いエリアを割り当てられます。

自衛隊の飛行機やヘリコプターの方がより長い時間・遠い距離を飛行できるので、このように分けられることが多いです。

救難部隊出身の方のお話を聞くと、過酷な環境下での救助作業は安全に飛行させることも難しく、2次災害の可能性もあり限界ギリギリの判断力が求められたり、救命措置中に救助者が亡くなる等より壮絶な状況に直面するので、戦う場面とは異なるタフな精神力が求められるとのことでした。

おわりに

今回は自衛隊の救難任務や災害派遣について紹介しました。

この任務は、救助対象とする方々の生存率に大きく左右するためスピード勝負ですが、捜索は非常に困難である場合が多いです。特に海難救助では、海上保安庁などが対応できない場合に派遣されることもあるため悪天候下での救難任務となります。

そのため、悪天候下でも正確な操縦ができるほどの技量が必要ですし、場合によっては二次災害防止のため救助を一旦諦めることも考えなければなりません。

限界に近い環境でも最大限諦めずに任務をやり遂げるため、日々非常に厳しい訓練を行っていますので、ぜひ応援していただければ助かります。