【飛行機図鑑】進化を続ける老兵 P-3C哨戒機

こんにちは!

じょーです!!

ネット版飛行機図鑑シリーズ、今回は海上自衛隊をはじめ世界の海軍で活躍する傑作哨戒機「P-3C」について紹介します!!

対潜・対艦戦闘、捜索・救難、通信中継など実はたくさんの任務をこなす万能選手。

そしてその信頼性から自衛隊も30年以上主力機として活躍する長寿機のP-3Cの実力とは??

P-3とは?

P-3は、F-35戦闘機などで有名な航空機メーカーのロッキード社(現ロッキード・マーティン)が開発した哨戒機で、「L-188エレクトラ」という旅客機をベースに作られました。

もともとは米海軍向けにP2Vネプチューンの後継機として開発された哨戒機です。

当時活躍していたP2Vは、度重なる改良に伴う大型の探知機材の導入の影響で空調の性能等が相対的に低下し、哨戒機に必要な「長時間の飛行」という点で問題が出始めました。

そのため、拡張性の拡大や性能の向上、武装の搭載量の増加が求められ後継機の必要性が出たためP-3の開発に至りました。

そして、1962年にP-3Aが部隊配備されると改良を重ねP-3Cまで進化しつつ、その拡張性の高さから電子戦型などに派生しつつ輸出も成功し、日本を含む17カ国で採用され哨戒機のスタンダードとなる機体となりました。

P-3の外見上の特徴

P-3は前述のように旅客機をベースに開発されています。

当時の旅客機はプロペラ機からジェット機へ移行する過渡期でしたが、エンジンの信頼性にやや不安があるという面もあったことから、ジェットエンジンは選択しなかったと言われています。

そのほかには、対潜・対艦作戦で必要なレーダーなどの捜索機器や様々な通信機器、武装用の設備を追加しました。

P-3Cのスペック

P-3Cのスペックは以下の通りです。

コックピット

P-3Cのコックピットはロッキード・マーティンのマニュアルには「フライトステーション」と記載されており、搭乗員もコックピットとは呼ばず、フライトステーションと呼んでいます。

フライトステーションは3人乗務となっており、パイロット(正操縦士)とコパイロット(副操縦士)及びFE(フライトエンジニア:航空機関士)の3名で運航します。

グラスコックピットが主流の現代のコックピットとは異なり、アナログ計器が多いですが、機内は広く比較的空間にゆとりがあります。

実際に操縦したときの感覚などはこちらでお話していますので、気になる方はぜひご覧ください。

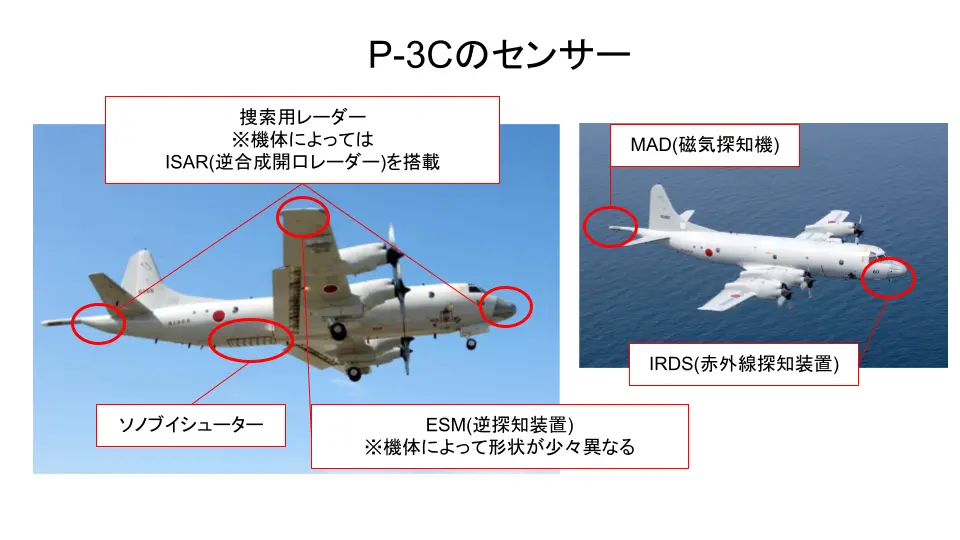

多彩なセンサーと無線

P-3Cはソノブイだけではなく非常に多彩なセンサーが搭載されています。

また、それらのセンサーから得られた情報を速やかに共有するため通信機器も複数搭載されています。

上図のように様々なセンサーなどがありますが、「アップデート」と呼ばれる機体区分によって、搭載しているコンピュータなどの更新やISAR(逆合成開口レーダー)の搭載などの違いがあります。

しかし、外見では非常に細かい違いのため、識別が難しいです。

ソノブイについて

P-3Cのメインセンサーの1つとなる「ソノブイ」について簡単に説明します。

ソノブイとは水中音(音波)から物を捜索するソナーというセンサーを小型化し航空機などに搭載ができるようになったセンサーのことを指します。

基本的には航空機から投下して使用します。

任意の地点に着水したら、フロートで浮きつつ音波を受信するセンサー部はワイヤーで吊り下げられ、事前にセットした深さまで潜っていきます。受信した音波情報は、ブイに搭載されているアンテナから航空機へ送信されます。

ソノブイのメリットは小型軽量で航空機にたくさん搭載し、一度に複数のブイを投下することで広大なエリアを一度に捜索できることです。※船やヘリコプターに搭載しているソナーは単一のセンサーなので、広いエリアを抑えようとしてもセンサーの数と機動性に限界がある。

ソノブイには用途などからいくつか種類が分かれています。

アクティブブイ

これはソノブイから音を発してその反響した音波について方位・距離を測定するソノブイです。

自ら音を発するため、潜水艦の位置を把握できないと自分の存在を暴露してしまいます。そのため、使いどころを間違えると潜水艦に逃げられてしまいます。

※ちなみに海上自衛隊で使用しているアクティブブイは後述するパッシブブイより数倍高いらしい・・・(具体的な金額は私もよく知りません)。

パッシブブイ

パッシブブイは潜水艦などから発生する音波を受信のみするソノブイを指します。

アクティブブイとは異なり、受信専門のセンサーとなりますが、受信した際はその音の方位や周波数等を解析することができます。

また、単一のブイで距離は分かりませんが、複数のパッシブブイが受信するとその方位線の交点が判明するので、それで大体の位置を割り出します。

そのため、潜水艦の位置がはっきり判明していないときなどに有効です。しかし、受信専門なので、デコイなどを発射されて欺瞞される恐れがありますし、動きを止めて音を出さないようにすると探知の糸口を失います。

その他

上記のほかにも水中の温度や雑音を測定するソノブイがあります。これらは平時の海洋観測や捜索エリアのコンディションを再確認するためにあります。

出撃前は天候と併せて確認しますが、実況値を取得することで探知距離などの誤差を修正し、よりセンサーの精度を向上させることができます。

P-3Cの任務

P-3Cは「哨戒機」というカテゴリーの航空機ですが、いまいち何をしている航空機か分かりづらいですよね?

哨戒機は主に潜水艦を無力化することが目的ですが、その能力を活かして以下のような任務を主に行っています。

対潜・対艦戦

P-3Cの最も主軸となる任務で、潜水艦を捜索して場合によっては攻撃まで行います。主にソノブイを用いて捜索し魚雷で攻撃します。

対艦戦も対潜戦に次いで重要です。船は飛行機と比べると機動力は劣りますが、より多くの弾薬などを搭載することができるだけでなく、センサーなども強力、長期間の活動ができるのでやはり脅威となります。

主にハープーン対艦ミサイルで他のアセット(自衛隊ならF-2戦闘機や護衛艦)と協力してミサイル攻撃をします。

そのほかにも機雷戦といい、機雷を潜水艦や艦艇の通るルート上に敷設して、相手の行動を制限したり待ち伏せのような形で攻撃することもあります。

捜索救難

上記のセンサーを駆使して捜索救難にも活躍します。

P-3Cは長時間飛行ができるという利点を活かして広大なエリアの捜索や多くの通信機器を活用した現場統制を行うことがあります。

救助する対象を見つけるとUH-60JやUS-2などを現場へ誘導します。また、事前に物量傘と言われる救助物資が入ったカプセルのような物を投下しサポートすることもあります。

警戒監視・情報収集

現在最も多く行っている任務が警戒監視・情報収集です。海上自衛隊では365日休みなく警戒監視を行っています。

離陸前にターゲットの情報を確認しつつ、飛行中は持ち前のセンサーをフル活用しながら捜索しターゲットを発見した場合は当時の状況を細かく確認しながら時にはビデオ撮影等を行い相手の行動について多くのデータを収集、そのデータを積み上げて平時・有事ともに対応できるように努めています。

また、領海などの領域に近づいていると判断した場合、データリンクなどを用いて司令部へ報告しその後の対応についてシームレスに判断ができるように対応しています。

P-3Cのバリエーション

P-3Cはその拡張性の高さから哨戒機タイプだけでなく様々なタイプがあります。

EP-3

1991~98年にかけて製造された電子情報収集機(ELINT・COMINT)タイプになります。

外観上はMADがなくなったことと、アンテナ収納用のコブが増えた点がノーマルのP-3Cと異なる点です。また、分かりにくいですがバブルウインドウがシールドとなっており、少し色が異なるように見えます。

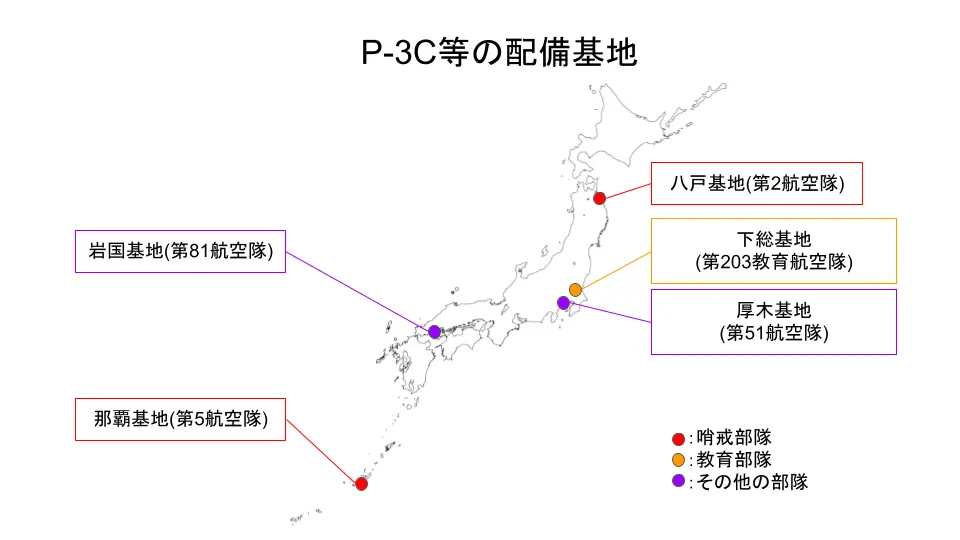

岩国基地にある第81航空隊に配備されています。

OP-3C

海上自衛隊に配備されていたP-3Cが冷戦終結に伴い約20機を削減されることに伴い、その余剰となった機体を改造して作られた画像情報収集機です。

※ソノブイシューターが名残で残っている。

外見の違いは機体下部に大きなレドームを増設したことと、LOROP(Long Range Oblique Photography)と呼ばれるカメラポッドが搭載できるようになりました。

こちらもEP-3とともに岩国基地の第81航空隊に配備されています。

UP-3C

1994年に製造された装備試験機で、厚木基地にある第51航空隊に配備されています。

自衛隊に配備される前の装備品について試験するテストベッド機となり、外見はその試験する機材によって変わることが多いです。

しかし、ノーズ脇のピトー管が非常に長くなっていることと、紅白の派手な塗装は変わりませんので、こちらが見分けるポイントになります。

UP-3D

1998~2000年にかけて製造された電子線訓練支援機です。主に海上自衛隊の艦艇へ電子妨害や標的を曳航することで訓練相手になるための航空機です。

外見の違いはホワイトとグレーのツートンカラーに黒く塗られた多くのレドーム(コブ)が特徴です。また、標的を曳航するときは主翼のパイロンに搭載しています。

最近の自衛隊は電子戦に注力しており、活躍の機会が増加しているようです。

こちらも岩国基地の第81航空隊に配備されています。

番外編 ミニP-3C

海上自衛隊ではイベントで活躍する小さいP-3Cも存在します。

その名は「ミニP-3C」、通称「ミニピー」と呼ばれて海上自衛隊のイベントで活躍しています。

ミニピーは、千葉県の下総航空基地に所属する隊員が3機制作しました。

現在は下総航空基地の隊員で結成される特別広報班の隊員が、コミカルに海上自衛隊の任務を紹介しています。

可愛い見た目のミニピーは、プロペラが回ったり、ライトが光ったりと細かいところもしっかりと作りこまれており、ミニピーと一緒に潜水艦やイージス艦も一緒に演技をしています。

海上自衛隊の航空祭に限らず、海上自衛隊が参加するイベントでよく見かけますのでぜひご覧ください。

P-3が見られる基地

海上自衛隊に配備されるP-3の基地をまとめました。是非参考にしてください!!

おわりに

今回は哨戒機のベストセラーとなるP-3Cについて紹介しました。

私自身、海上自衛隊に在籍中に最も長く携わり思い入れが強い飛行機です。

そのため、たくさんお話したいこともありますが、守秘義務は自衛隊を退職後もありますのでいろんなお話を割愛しました。

P-3は1962年に最初のタイプがデビューした後、世界の海軍で採用されその地位を確立しました。そしてこの飛行機は実は細かなところで引き続き進化を続けております。

しかし、機齢は60年を超えその役目をP-8やP-1にバトンタッチし始めております。

そしてまもなく海上自衛隊に配備されてから40年の節目を迎え、リタイアが始まっているP-3Cに引き続き注目してください!

もし、「もっと詳しく知りたい!」と思った方はコチラの本にてより詳しい解説がありますので購入してみてはいかがでしょうか?