【必見!】パイロットに必要な資質

こんにちは!

ジョーです!

以前に「パイロットを目指しておりますが、目指すにあたって心構えはどのようなものがありますか?」という質問をいただきました。

たしかに、試験対策となる過去問題集や航空身体検査の基準などは存在しますが、パイロットに求められる資質については正直なところ、明確な基準も無いうえに教えている方はあまりいないと思いました。

そこで私の考える「パイロットに求められる資質」を紹介します!

この内容は、あくまで私の経験則などを踏まえた個人的な意見ですので、参考として読んでいただけるとありがたいです。

パイロットに求められる3つの資質

「パイロットに求められる資質を3つ挙げてください」と言われたら、私は次の3つを挙げます。

・「前向き」であること

・失敗から学び取ること

・チームワークを重んじること

この3つについて、これから詳しく解説します。

「前向き」であること

私が航空学生として自衛隊に入隊してから退職するまでの間に身についたのは、「前向き」なマインドセットです。

皆さんもいろんな場面でネガティブな気持ちになることがたくさんあるかと思います。そのような時、「嫌なことでも始まれば終わる!」と心に言い聞かせて物事に取り組んでました。

私はこの一言を言い聞かせるとひとまず何かしようと前向きに取り組めるようになるので、あまり気乗りしないことを行うときは試してみてはいかがでしょうか?

ちなみに、ネガティブな気持ちで取り組むと周りの人もその雰囲気を感じ取り、伝染するので人前でネガティブな感じ出しすぎないことをおススメします!

失敗から学び取ること

私が航空学生になって、実際に飛行機に乗って訓練するとき以下の流れで訓練が行われました。

1:座学(訓練機のマニュアルや訓練する母基地のコースルール、法規・気象に関する知識等・・)

2:(座学のテストが合格してから)訓練科目の確認・予習

3:訓練教官とのブリーフィング→ここで訓練に関する質問などが教官から言われたり、訓練の目標を確認する

4:飛行訓練→訓練しながら質問事項の確認をされたりする時がある汗

5:飛行後ブリーフィング(デブリーフィング)→訓練での目標に対する達成度の確認、反省点や次回の改善点、補修の必要の有無などの全般的な評価を受ける

6:復習→デブリーフィングで受けた反省点などをまとめる

という流れで行われました。

その際、飛行訓練に対する評価は「シラバス」という評価シートに沿って個別の項目ごとに評価された結果が記載され、教官たちに共有されます。

ちなみにデブリーフィングの際も教官から質問されることがよくあり、評価される場面でもありますので決して油断してはいけません。

とはいえ、毎回の訓練を完璧にし続けることはたいてい無理なので、どこかでミスをすることはよくあります。そして、ミスをすること自体は教官たちも織り込み済みなので、むしろミスを恐れず思い切り自分の勉強したことや自主トレした成果を出し切るように訓練に臨んでください。

大事なことは、「失敗を恐れずにチャレンジすること」と「失敗したら1つでも多く改善すること」です!

デブリーフィングの後、夕飯やお風呂を経て自習時間となるのでここからが本番です。デブリーフィングは教官もシラバスの記入は別のクラスの訓練前のブリーフィング、個別のデスクワークを控えているため割と手早く行われます。そのため、デブリーフィングは結構殴り書きでノートにメモして自習中に振り返りながら整理・反省を行います。

これを体系的にされていることがいわゆる「PDCAサイクル」と言われるものです。これは何かというと下記の4つを機能させていくことでスキルの向上を効率的に行う方法です。ちなみに1950年代に提唱されたとのことです。

・Plan(計画)→上記の2、3が該当

・Do(実行)→上記の4が該当

・Check(測定・評価)→上記の4、5が該当

・Action(改善)→上記6が該当

P→D→C→A→P・・・とそれぞれの項目を順序良く機能させることで、気づけば所定の知識・技量レベルへ達しているといいうことなんですね!

大事なことはPDCAを機能させるのではなくて、「反省点を理解し、受け止めて1つでも多く改善すること」です。

この時に気を付けていただきたいのは、欲張って自分の能力を超えて改善点を直そうとすることです。自分の能力として「次のフライトまでに確実に改善できるのは何か」というのはしっかり見極めましょう。※決して課題のどれかを捨てるわけではなく、最終的にすべて改善できていなければいけないので勘違いのないよう・・

チームワークを重んじること

飛行機を飛ばすことに対して思われがちなことがあるのですが、パイロットが飛行機を運航するにあたってピラミッドの頂点に立ってるように思われる節の会話が稀に聞こえます。

はっきり言って勘違いも甚だしい!

操縦する航空機を整備するのは誰?、航空機の離発着をコントロールするのは誰?などなど・・

まず、理解してほしいのはパイロットができることが「飛行機を操縦する」ために必要ことしかできません。

機長になる場合はさらに「運航するための判断と責任を負うこと」がさらに加わります。他のことはできません。

任務に関する細かいことは機内のクルーたちが行いますし、上空の他の飛行機との間での安全確保などは管制官が行います。民間機なら、客席内のコントロールはCAが担当しますのでパイロットはそれらの人たちを信じて安全かつ効率的な運航に努めて操縦するしかありません。

自衛隊の任務の流れに沿いながら解説します。

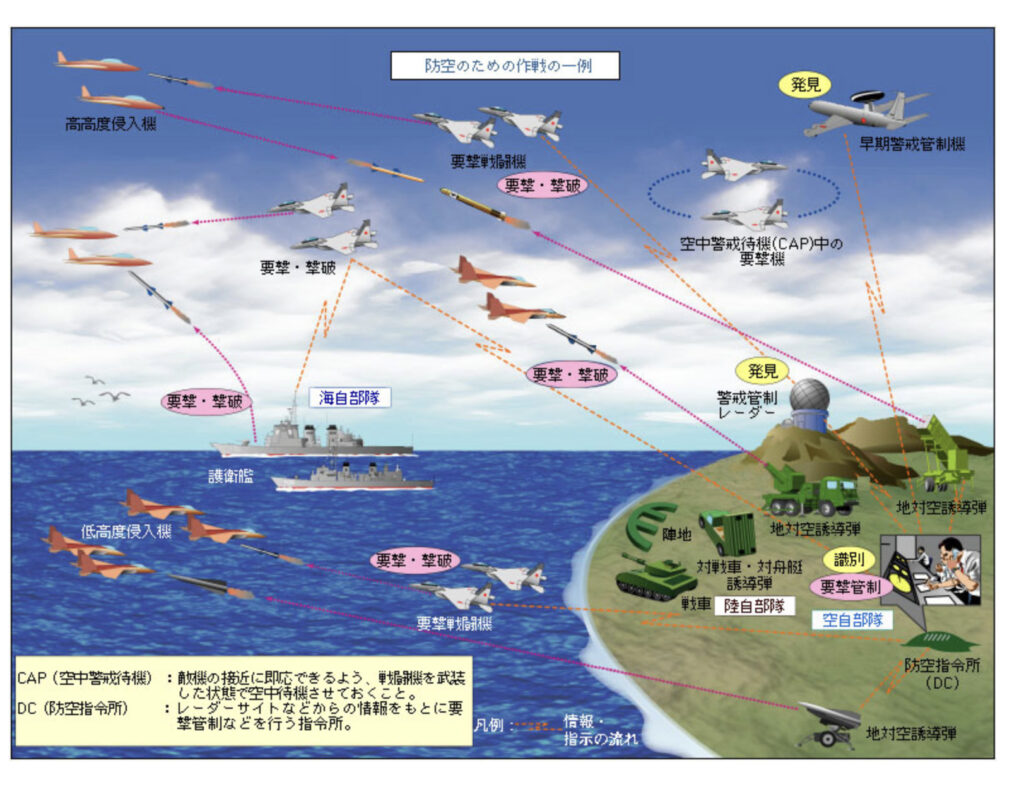

上記の図は防空作戦について一例を示したものです。撃破以外のところは平時の「対領空侵犯措置(スクランブル)」と類似してますので、スクランブルの際の流れを例に解説します。

1:周辺国の航空機または国籍不明機のうち日本の領空へ接近しているものを選別

2:上記1の識別

(ちなみに民間旅客機についてはフライト前に提出されているフライトプランで国籍など共有されている)

3:国籍不明の場合、防空指揮所から担当航空団へホットスクランブル下令

4:ホットスクランブルを受けた航空団(基地)からスクランブル機発進

(ここでようやく戦闘機の出番)

5:スクランブル対象機へ接敵

(この時パイロットは相手の位置を把握していないので、防空指揮所にいる要撃管制官という人が天候や相手の位置を考慮し最短コースで誘導する)

6:対象機発見→識別・警告・情報収集(写真撮影等)

7:対象機が離脱方向へ向いたら帰投

(この時長引いたり、担当エリアを越えそうなときは次の編隊を向かわせたり、待ち構えさせたりする)

簡単な流れは以上となりますが、待機前には飛行前ブリーフィングで天候などの確認や航空機のコンディションの確認もありますし、帰投後にも成果報告や航空機の点検などを行うために飛行中の航空機の調子などフィードバックしたりします。離着陸などでは飛行場の管制官とのやり取りもあります。

航空機をこのように運航するだけで「整備員」、「管制官(飛行場・要撃管制官)」、「気象予報官」、「司令部スタッフ(スクランブル指示を出す人)」の役割を持つ人が出てきてそれぞれが連携しないとスクランブルで成果が得られないどころか最悪航空事故につながる可能性も秘めています。

この時パイロットも安全運航と任務達成の両方を実現するため、それぞれの役者との連携が求められるのです。

戦闘機は単座(一人乗り)が大多数ですが、そのほかの航空機は2人以上で乗り組みオペレーションするため機内でもさらに連携が求められます。

私がいた海上自衛隊のP-3CやP-1といった航空機は10名前後でチームを組みオペレーションするのでよりチームワークが求められます。そのため、チームワークがない人は目的達成の妨げにしかなりませんのではっきり言って邪魔でしかないんですね。

おわりに

私の考える「パイロットになるための資質」、いかがでしたか?

結局のところ、一番大切なことは「チームワーク」だと私は解釈しています。その中には様々な要素が求められますが、それはご自身がこれから経験することから見つけてください。

何でも表面的なことは調べれば確認できますが、その本質を見定めて皆さんの憧れる立派な姿に向かって頑張ってください!