【航空学生時代の思い出⑬】初めての大型機

こんにちは!

じょーです!!

航空学生時代の思い出第13弾!

本格的に第203教育航空隊での訓練の模様についてお話します!

今回は初めてP-3Cで訓練を始めたころの話について、今まで操縦してきたT-5やTC-90との違いについてお話します。

初めての大型機P-3C

第203教育航空隊(以下203教空)に着隊してからまずはこれまでのT-5やTC-90の訓練の時のように、P-3Cという飛行機を知ることと、下総航空基地で航空機を運航するためのコースルールなどを座学で学んでいきます。

P-3Cについて簡単に説明すると、アメリカのロッキード社(現ロッキード・マーティン社)製の哨戒機で、もともとはL-188エレクトラという旅客機がベースとなっています。また、アメリカをはじめ17か国で採用された大ベストセラー機です。

座学が進むと、シュミレーターでの訓練も並行しながらいよいよ実機での訓練へ移ります。203教空では、まず左席(機長席)で操縦しその特性などを習得します。その後は右席(副操縦士席)で副操縦士での乗務について学ぶというのが大きな流れになります。

3人乗務の飛行機

P-3Cは現代の飛行機では珍しく3人乗務の飛行機になります。現在日本で活躍する旅客機の大半は2人乗務で運航される航空機で、コックピットにはパイロットとコパイロットの2名が乗務します。

しかしP-3Cは複雑なエンジンや燃料系統等の管理を行うため、FE(航空機関士)という配置がありコックピットには3名が乗務します。そのため、T-5やTC-90とは異なりコックピットの中での連携が今まで以上に重要となります。そのためP-3Cではいろんな場面でブリーフィングを行いながら操縦していきます。

例えばエンジンスタートの時や離陸前等に見張りや緊急事態、不具合が発生した場合の対処について「誰が」・「どのように」対処するのかを簡単にまとめたブリーフィングの文言があり、これらを覚え実際に話していきます。

初めてのステアリング

P-3Cではこれまでなかったものに「ステアリング」があります。

ここで「T-5などにもステアリングはあるのでは?」と思った人も多いのではないでしょうか?

当然、地上を走っているとき(タクシーやタキシングと呼んでます。)、曲がるところはいくつもあります。F-15などの戦闘機やT-5等比較的小型の航空機はラダーペダルという垂直尾翼のコントロールを行うペダルが連動しておりラダーペダルを踏みこむことで左右に曲がります。

もし、飛行機を見る機会があられば見比べていただきたいのですが、旅客機が曲がるときは垂直尾翼のラダーが動くことはなく、戦闘機などの小型機は曲がるときに曲がる方向にラダーが動きますので注目してみてください。

P-3Cは機長席側にステアリングがあり(下図参照)、タキシング中はステアリングで方向管制を行うため操縦桿にはほとんど触っていません。

独特の操縦特性

機体が大きくなるにつれて操縦特性が少しずつ変わるのですが、P-3Cの操縦を始めて行ったときは最もギャップを感じました!

T-5やTC-90はP-3Cと比べると反応がいいという印象でした。なので、操縦桿を操作するとその分だけ動くという感覚でしたが、P-3Cに関しては「反応が遅くて惰性が大きい」という印象でした。

例えば旋回を行うと最初はゆ~っくりバンクが入っていくのですが、これが加速度的にバンク角が大きくなっていくため、この特性を理解しながらバンクを止めるところに最初はびっくりしました。

よくよく考えると大きくなった機体が生むモーメントってそんなものかなぁ・・とも後から感じてましたね。

緊急事態訓練

P-3Cに限らず今まで乗った飛行機での操縦訓練では緊急事態を想定した訓練が実施されます。P-3Cは前述しているとおりコックピット(P-3はフライトステーションと呼ぶ)3人乗務の飛行機なのでFEを含めた3人で協力しながら緊急事態に対処します。

基本的な役割は次のとおりです。

PILOT:全般指揮と操縦

Co-PILOT:PILOTとFEの補佐+管制機関との通信

FE:不具合の特定と対処

よく上空で行ったのは、エンジンの不具合による緊急停止と上空での再起動です。

想定は様々ですが特に印象的な内容はエンジン火災とかでした。

ちなみに訓練中はマニュアル操縦に切り替えつつ実際にエンジンを緊急停止させるので、真っ直ぐ飛ばしながら迅速に対処するためにチェックリストなどは体に染みつくまでイメトレしてました!

また、タッチアンドゴーの時も3エンジンや2エンジン状態での着陸訓練などもP-3Cでは行いました。(訓練時はエンジンを停止せず0スラスト状態まで出力を絞って行います。)

長い訓練時間

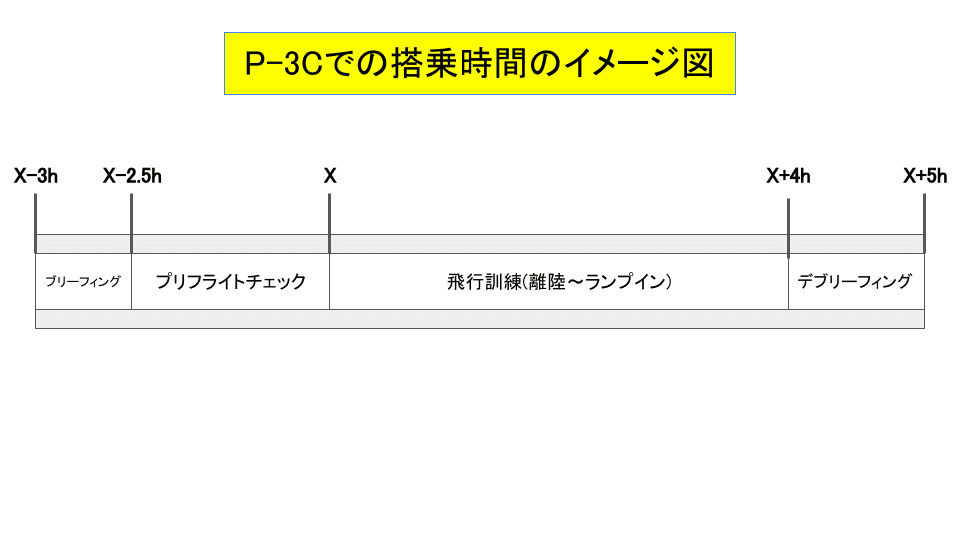

P-3Cでの訓練はこれまで搭乗した飛行機とは比べられないほど訓練時間が長いです。今までは飛行時間がT-5で1~2時間、TC-90で3時間程度です。

これがP-3Cでは4~6時間と大幅に長くなります。さらにプリフライトチェックも行うため、訓練は早朝から始まります。

上図のように前後にブリーフィングも入るため、ほとんど1日がかりで訓練することが多いです。

そのため、1回のフライトで行う訓練も多く訓練生や教官も交代しながら訓練を行うことで効率化を図ります。

終わりに

今回はP-3Cの操縦を始めて感じたこれまでの経験に対するギャップをいくつか紹介しました。

振り返ればそれはクラシックな大型機ならではの内容だったかと思います。

おさらいすると、

・3人乗務で操縦・運航する(FEがいる)

・ステアリングホイールがついている(T-5やTC-90はラダーペダルで曲がる)

・操縦性が今までと違う

といったところです。

そのほかにも様々なところで実戦機らしいところ等がありますが、これは次回紹介します!